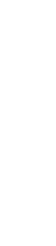

近年来,生鲜电商行业竞争日趋激烈,用户对商品新鲜度和服务时效的要求不断提高。市场从单纯的价格战转向供应链效率、商品差异化和购物体验的全方位比拼,这迫使叮咚买菜必须像一支精锐部队般敏捷响应。作为公司的“人才孕育中心”,培训部门以特攻队的姿态,将专业方法论深度融入4G战略,构建了闻战则动、精准赋能、速见成效的闭环工作体系,为业务发展输送最重要的战斗力。

4G战略构成要素

01 顶层规划,系统识别能力缺口

4G战略推进初期,我们花了大量时间深入业务一线,与商品、供应链、运营等多个部门研讨,系统梳理不同战略方向对人才能力的新要求。

初步分析战略背后的内涵

在年度工作会议上,各业务部门负责人一同解读“4G”中较为关键的两大战略的具体内涵和实施路径。

“好商品”指明火线 商品团队应改变传统的选品思维,以用户为核心进行商品定义与开发。另外,还需要培养一批商品专家,能够精准捕捉用户痛点、深度联动核心供应商,且胜任跨部门品控与研发协同。他们不仅懂商品,还要懂用户、懂数据,可以从用户需求出发,倒推商品开发和供应链优化。

“好服务”保生命线 极致的服务体验需要强大的供应链作为支撑。同时,深度运营不仅指团队通过智能模型精准预测销量,还包括利用动态补货机制避免断货或库存积压,设计精益仓储物流方案提升周转效率,高效协同多级供应商应对市场波动,等等。这些都容易在传统培训中被忽视,但却是保证服务品质的关键。

以侦查模式捕捉业务痛点

为更精准地把握业务需求,缩短项目研发周期,我们取消事后调研,选择更具挑战性的“战地侦察”模式。简单来说,派出培训BP长期驻点业务部门,全程参与他们的日常会议和工作讨论,一边了解工作进展,一边深入理解现实存在的困难和能力短板。同时,建立“战略—业务—人才数据”联动看板,实时监测关键指标的变化。若某个指标发生异常,可以及时判断是否与能力相关。

联动看板示例

通过上述深入一线的工作,我们快速识别出三个亟待解决的问题。一是无法科学洞察用户,不少商品开发经理停留在“凭经验”选品的阶段;二是与供应商协同不深入,合作仍停留在交易层面,没有深度绑定和共同开发;三是品控未能前移,质量问题往往到销售环节才被发现,缺乏事前预防和过程控制。

02 “721”实战,速度见培训真章

面对紧迫的业务需求与有限的时间窗口,我们快速响应,针对关键能力缺口火速设计出一系列以实战为核心的赋能项目,“深窄商品攻坚特训营”成为其中的典型代表。按照“721”学习法则开展的常规项目,周期一般为6个月,但本次直接“断崖式”缩减,摒弃不必要的立项会议、头脑风暴、高管讲话等,直接成立专项项目组,计划在1个月内使用户的需求匹配度提升30%,核心供应商签约数量提高50%,新品首发期质量投诉率降低20%。

模块化拆解知识体系

理论学习占比10%。我们用24小时快速组建“理论萃取团队”,成员包括培训专家、培训BP和业务讲师三方。接着,在48小时之内将复杂的商品知识体系高压萃取成即学即用的模块,包括用户洞察、供应商合作、产品设计、品控管理、上市推广等,且均配备了实用的工具和方法。比如,用户洞察模块会提供用户旅程地图、需求访谈指南、体验痛点分析,供应商合作模块附带战略供应商选择标准、合作谈判要点、联合开发流程……每个都有使用说明、案例与常见陷阱,完全遵循一个原则——“当前即刻需要哪些内容”,杜绝拖延、确保学员能够快速上手。

整合大量内外部资源

专家指导占比20%。一方面,深入挖掘内部经验,比如邀请顶尖商品经理拆解“爆品公式”,并在3天之内将分享内容迅速沉淀为可复制的方法论。一位蔬品类负责人分享的“产地供应商深度绑定术”,被加工为教学案例仅用48小时,还清晰标注了关键步骤与风控点。另一方面,引入外部行业大咖,带来最新市场打法与数据洞察,比如要求资深零售专家花费7天讲透“如何借数据快速定位用户需求”。

借项目实战强化应用

实战锤炼占比70%。指模拟业务场景、邀请用户参与线下访谈,期间只问一句:“你最关心的是什么?”由培训BP与业务专家整理常见问题,并制作成“实战演练案例库”。随后的21天,搭建真实与供应商谈判的场景,由内部专家扮演难缠的供应商,学员轮番上场。谈判结束后,立即分析所用策略和技巧的利弊。部分学员甚至带着在研新品入营,每周所学必须迅速落地,比如本周学了用户洞察,7天之内就必须完成访谈并迭代方案。

“以战代训”的方式虽然强度大,但效果非常显著。学员普遍反馈收益颇丰,真正掌握到方法,而不是停留在理论层面。

除了这三个主要环节,我们还建立起协同评审机制,要求品控、研发、物流等部门负责人在“固定沟通日”中现场提建议、现场定方案。某个新品策划曾在评审时被品控部门指出存在质量风险,学员立即调整避免了可能的损失。以及,搭建了数字化支持平台,上架“集成用户画像生成器、供应商价值评估模型、风险筛查工具”等实用工具。学员可以随时随地调用,提高工作效率和决策质量。该平台还设有问答社区,由专家或学长12小时在线答疑,学习氛围十分浓厚。

03 敏捷评估,高效验证培训价值

在不确定的市场环境中,组织的响应速度直接决定竞争力。培训工作必须摆脱滞后、冗长的传统评估模式,构建一套能够敏捷响应、快速衡量并直指战略贡献的成效验证体系。这意味着评估重心必须从“学得如何”转向“用出何效”,聚焦行为改变与业务成果。

“用战果来说话”

对于反应层(L1)和学习层(L2)的评估,必须做到即时和自动化。通过嵌入式随堂测验和实时反馈工具,即刻捕获学员训后掌握情况,确保“武器到位、基础可用”。比如,项目结束后48小时内会召集业务负责人、学员代表共同开展复盘会,重点讨论“目标是否达成、最快见效的点、遇到的最大障碍、下一步如何改进”四个问题。这一阶段不求全面,只需迅速验证。

真正的快速响应体现在行为层(L3)的评估设计上。在项目结束后1~3月内,就要启动高频、轻量的行为观察。比如,通过直属上级的简短反馈、抽样关键业务场景(如客户沟通、项目评审)旁听,或利用数字化工具追踪行为,多方面判断技能是否“上战场”、是否“用得好”。

成果层(L4)的评估则需与业务同频共振。培训部门要提前锚定可快速显效的业务指标,比如新品迭代周期缩短天数、客户问题首次解决率、供应链响应时效等。通过共建指标、共享数据看板,公司能够实时监控培训贡献,敏捷调整资源投向。

长期响应组织需求

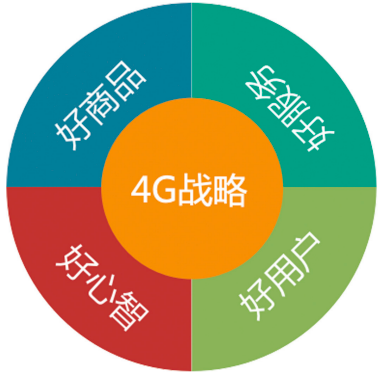

支撑战略快速落地,培训部门必须是一支“特攻队”,具备长效且完善的响应机制。其中包括,建立需求分级响应流程,即根据需求的紧急程度、战略重要性和可培训性三个维度进行评估和优先级排序。

从三个维度对需求分级

对于高优先级的需求,打开“快速通道”,在72小时内确认方案设计,2周内完成课程开发和学员招募,1个月内交付成果。

同时,重视知识沉淀和分享。每个项目结束后都要组织复盘,将验证有效的工具模板、成功案例、最佳实践等整理成标准化知识包,上传至内部平台供全员使用;建立内部专家库,让各领域的专家资源可视化,方便员工随时寻求帮助;每周组织内部分享会,由各部门成员分享最新学习成果和实践经验,每月邀请外部专家进行专题培训、保持知识更新;推行轮岗制度,由培训部门选派人员到业务部门短期工作,亲身参与业务实战。这些措施可以避免“重复造轮”现象的发生,提高组织学习效率。

最为重要的是,借助资源优势打破部门边界,根据培训需要灵活组建综合型团队。尽量让每个项目组都包含培训设计、业务专家、外部顾问和关键学员等多种角色,团队训后即可解散。这种灵活的调任方式保证了对战略的响应速度和工作效率。

向卓越商品开发企业转型的征途上充满未知与挑战,组织能力的构建容不得半点迟滞。培训部门需要从“后勤保障”走向“战略支援”的最前沿,运用专业的方法论武器,造就一批高素质、高效率的硬核人才,牢牢锁定业务靶心。

作者:蒋秀和 叮咚买菜高级培训经理

来源:培训杂志