泸州老窖以数智化转型为核心,构建复合型管理、技术及营销人才梯队,驱动泸州甚至川渝地区的白酒产业经济升级。

“浓香鼻祖”泸州老窖股份有限公司(以下简称“泸州老窖”)是在明清36家酿酒作坊群的基础上发展起来的国有大型酿酒骨干企业,拥有从公元1324年传承至今、历经24代的“泸州老窖酒传统酿制技艺”及从公元1573年连续使用至今的“1573国宝窖池群”。

作为全国首家荣膺“双国宝”殊荣的白酒企业,泸州老窖通过“数智化”赋能传统生产、供应链、营销及数据管理,在坚守传统“品质、品牌、文化”优势的基础上,借助新技术优化对消费者的服务,突破业务增长瓶颈。为实现这一战略目标,我们锚定三类关键人才梯队——复合型管理人才、专家型技术人才以及攻坚型营销人才,系统推进队伍建设,不断强化组织执行力。

一、三向发力完善内部培训体系

推进人才发展工作的过程中,我们发现存在三大难题:一是难以解析企业成功背后的关键活动及活动背后的人的个性、能力和行为特点,进而无法通过精准的人才画像界定关键人才标准;二是业务迭代相对迅速,人才标准迭代一旦滞后,会导致人岗匹配偏差;三是人才评价往往依赖盘点或主观判断,难以通过学习通关、经验轨迹、行为成果等客观信息,进行量化的评价。

这次“数智化”转型的核心是人的业务活动的数字化,而人的业务活动最能表现一个人的个性、能力和行为特点。所以,若通过“数智化”技术对人的行为特点实现精准抓取,将描绘出更贴实际的人才画像,这便创造了可行的问题解决途径。同时,动态的数据抓取和对人员活动的“数字”记录,让人才标准的迭代和客观量化的评价变得可行。

定原则,明标准

企业的核心竞争力不仅表现在人才的专长与技能优势上,还必须基于文化底蕴和创新。这是对手短时间内难以模仿的,能够为客户创造独特价值。而泸州老窖的发展史是泸州酒业千年历史传承的缩影,与泸州当地文化一脉相承。泸州老窖的文化代表了企业个性,我们在人才培育实践中始终坚持文化的传承。

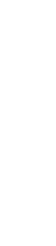

在此基础上,数字化技术的发展和消费者理性回归所带来的市场变化,让跨领域、跨专业的复合性人才显得更加紧缺,这也意味着企业需要设立“宽口径”的人才选育原则。“知识线、技能线、经验线、行为红线”是人才准入的要求,“想为、乐为、敢为、能为、真为、有为”是人才成长的航向。“四线六为”共同构成泸州老窖选育人才的原则框架。

“四线六为”选育理念

同时,人力资源“数智化”的核心是找到最佳生产力,即企业成功的关键支持点、最具价值的工作领域、最优的工作行为。泸州老窖依托业务考核时的“数字化”评价结果,精准锁定最优的业务活动、快速找到最佳实践,并结合人力资源的分析验证,从“关键行为、核心能力、知识经验”等层面,构建更加精细化的人才标准。

析规律,定路径

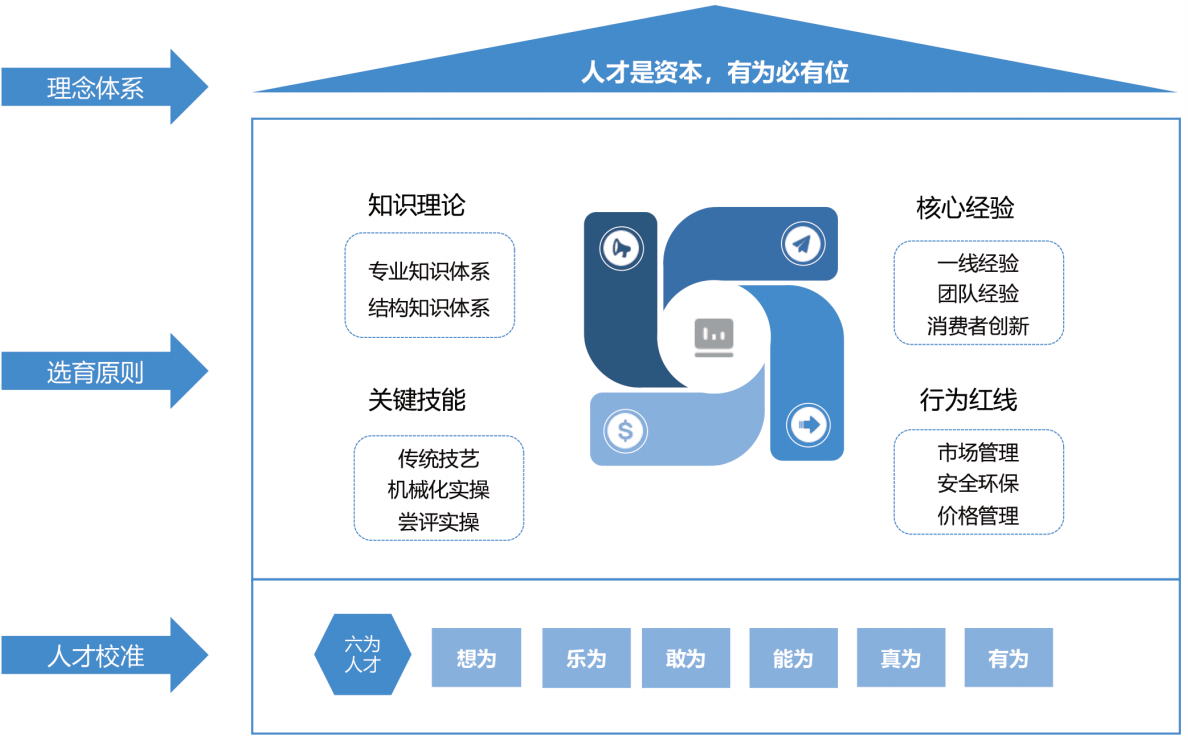

标杆人才的成长履历是企业的宝贵信息资产。我们通过分析各岗位标杆人员的成长经历,解析他们的关键阶段与具体行为特征,界定卓越行为/能力养成所必备的知识、技能、经验,从而摸清了人才进阶规律,更好地把控培育工作。

期间,我们还将提炼出的关键信息(晋升、评价和培育周期等),与其他岗位人才画像、任职资格标准相结合,进一步明确不同阶段员工的培育目标与手段。

酿酒专业人才培育路径图(简化)

优认证,建档案

培育的最终成效,要以人才是否具备学习地图中规定的必备知识、专业经验、行为能力等要素作为评价依据。

构建认证体系是人才培育中的重要组成部分,其通过评估员工所具备的知识、经验、能力,来协助人力资源完成考核任务。

此外,我们还在学习管理系统中,为每个员工的学习任务设置数据节点。员工可以通过线上活动、线下通关、综合评审等形式上传成绩;系统将为其同步生成个人数字化护照,实现认证过程与结果评价并重,以提升选人、用人的准确率。

二、将“721”模型贯彻落实到不同职级

党的二十大报告指出,要“深入实施人才强国战略”“加快建设国家战略人才力量,努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队”等。

根据《四川省制造业急需紧缺人才目录》对白酒行业的政策指示,泸州老窖针对三大核心人才群体,构筑了多元、立体的培育策略:

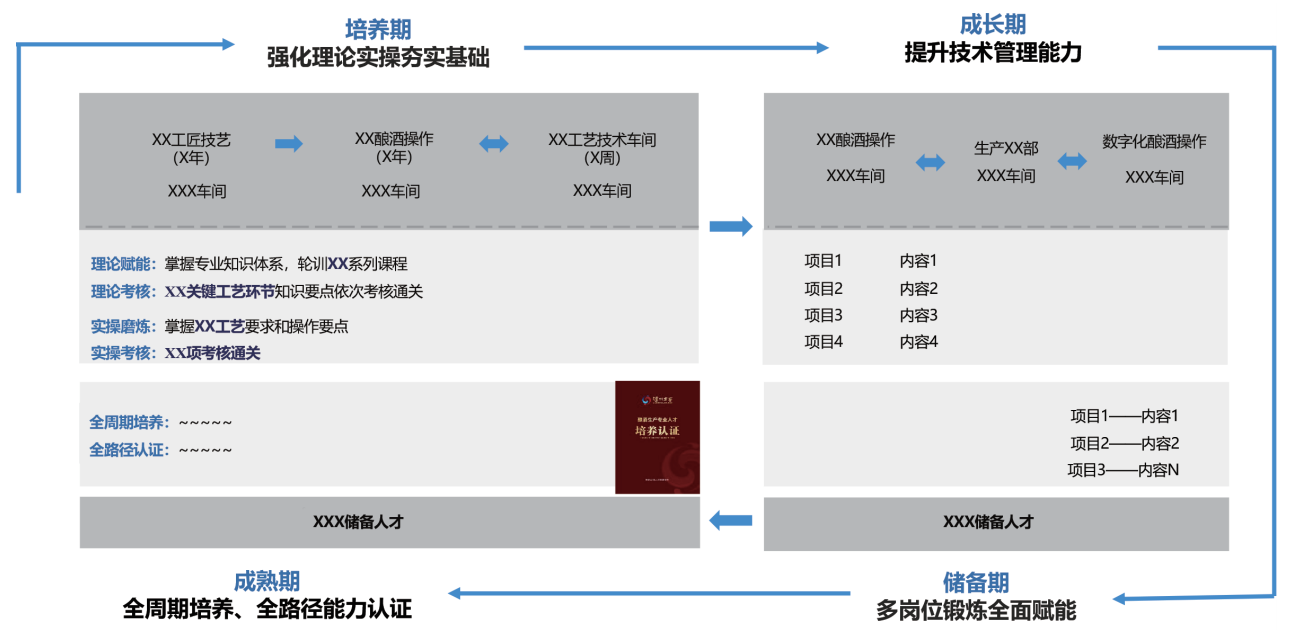

在保障能力建设与整体战略目标相匹配的基础上,我们认为“专项能力的培养方法要符合该能力的习得规律”。简单来说,员工习得能力的途径主要包括工作、社会关系和正式课堂,三者的占比是“7:2:1”。依托“721”的人才培养理念,泸州老窖将“实践学习、社交学习、正式学习”分别融入不同岗位任务,构建起动态的职业成长体系。

“721”模型针对不同职级员工各有侧重

实践优先,经验为基

人才培育的基本原则是不能脱离工作实际,泸州老窖主张员工在挑战性任务中快速成长。

重点项目 专业骨干及初级管理人员需要参与重点项目,按照“项目申报-准入评审-过程追踪-结项评审”的流程完成各阶段任务。通过项目统筹,他们能够完善知识结构,掌握业务及团队管理的实操经验。

“十四五”期间,泸州老窖在生产、销售、供应链等方面,完成“智能酿造、柔性包装、五码合一”等行业和公司级重点项目。

市场攻坚 针对营销人员,我们实行专项市场攻坚机制。设置紧贴年度业务节奏的专项市场攻坚活动,帮助营销人才提升市场规划、渠道运营、消费者建设、团队管理等方面的实战经验。得益于此,川酒在全国市场的品牌影响力和市场扎根深度进一步加强。

岗位轮换 各职级人员在特定培养阶段都要进行岗位轮换。这不仅推进了跨部门、跨体系协同,更让全体员工融入内部生态,掌握从“市场洞察”到“落地执行”的各环节操作。

社交反馈,协同共进

社交学习是一种自然的成长途径,尤其是在模仿和观察中学习,员工能够更好地传承和对标骨干。

建朋友圈 通过导师带徒、大师讲堂、线上平台论坛等形式,构建员工学习、社交的群落,为潜力人才提供复杂问题解决思路与经验交流的平台,让“概念认知、工具方法、实操经验”实现共享。

技能竞赛 打造劳动竞赛IP项目,以赛促训、以赛促学,发现“工匠”“能手”“兵王”等技能标杆。同时,从他们身上萃取、提炼方法经验,加以推广复用,提升更多团队的业务水平。目前,泸州老窖累计培养省、市、公司级技能竞赛冠军27名,技术标兵47名。

交流参访 基于年度重点工作主题, 整合行业及企业上下游资源,组织内外对标学习。

理论为引,知行合一

正式学习传授的是结构化的知识概念,这是引导员工开展和精进工作的基础。我们从职业发展周期、业务场景、资格认证三个维度,为全体员工提供理论培训。

职业发展 以职业发展周期为脉络,结合不同岗位的胜任力要求,我们构建了通用及专业能力提升体系,其中包括启航(新员工)、潜航(基础工作者)、速航(基层骨干)、远航(核心骨干)、领航(干部及专家人才)课堂。

业务场景 基于各岗位的具体业务场景(生产计划制定、上甑操作、终端维护、中转仓出入库等),借助“知识与学习管理”线上平台,沉淀匹配场景应用的理论、课程、实践案例等工具。员工可以通过系统自带的搜索功能自主查阅,进行碎片化学习;或者,按培训要求不定期接受线上练习、考试、演练通关。

资格认证 我们构建了“学历提升认证、职称认证、技能认定、内部岗位认证”等机制,牵引员工通过正式学习获得资格提升。

此外,根据四川省“经纬人才”计划要求,泸州老窖依托国窖固态共创技术研究中心,以及与清华大学、上海交通联合建立的研究中心/研究室,开展高层次人才队伍建设。目前,我司现有国家级非物质文化遗产传承人1名,中国酿酒大师4名,中国白酒大师2名,享受国务院特殊津贴专家8名,四川省有突出贡献的专家1名……

三、高瞻远瞩布局国际赛道

2025年,在四川省“共建世界级优质白酒产业集群”战略驱动下,泸州市通过政策赋能产业升级,强化数智化转型、国际化布局与产业链协同。作为行业头部企业,泸州老窖在传承“浓香鼻祖”技艺根基的同时,以科技创新与全球化视野强化市场竞争力,平衡“传承”与“创新”,助力泸州建设成渝地区双城经济圈南翼中心城市。

白酒产业发展的挑战

在参与共建世界级优质白酒产业集群的过程,我们发现有三大挑战阻碍发展。

其一,传统技艺与数智化能力的协同。泸州老窖酒传统酿制技艺的品质根基依赖非遗工匠的培养;同时,智能酿造技术要求新型“工匠”兼具浓香型白酒传统酿制工艺(梅瓣碎粮、打梗摊晾、回马上甑、看花摘酒等)的理解与智能酿造技术(智能设备操作、发酵数据监测、品质参数分析、产线生产协同等)的应用能力。

其二,消费场景重构与营销能力迭代。白酒消费的理性化、年轻化倒逼营销模式革新,现有团队在场景设计运营(非遗酿造文化体验、白酒餐饮融合、白酒艺术融合等),数字化管理和决策驱动(用户画像动态建模、数字化智能交互工具开发应用、消费者购买决策链等)的能力亟待刷新。

其三,国际化进程中的标准与本土存在壁垒。白酒出海受制于“标准话语权缺失”和“文化认知差异”,需培养既通晓国际规则又能推动本土化产品创新的复合型人才。

本土突围,全球破圈

对此,泸州老窖未来计划以“传承根基、数智跃升、全球突破”为主线,构建新型人才生态。

首先,建设推动传统与智能融合的人才梯队。依托“国家固态酿造工程技术研究中心”及大师工作室,推动非遗技艺的数字化传承。

其次,培养具备场景化思维与数字化能力的营销人才。梳理消费者在餐饮品鉴、旅游体验、文化体育、艺术展览等场景的关键问题清单,持续构建和完善独具泸州老窖特色的体验场景;持续挖掘从机会洞察到落地执行层面的标杆实践,完善人才画像绘制,革新对营销人才的培育内容。

最后,储备国际化与文化输出人才。联合中国白酒行业协会推动白酒国际标准制定,通过海外白酒国际品鉴人才认证培养“跨文化传播技术外交官”;在港澳特别行政区,东南亚、澳洲、北美等重点市场建立本土化团队,开发低度、调饮酒体(预调酒、鸡尾酒)等适配海外消费者的白酒产品。

每一段旅程的结束,都是下一次出发的序章;阶段性成就并非终点,而是提示可以走得更远。泸州老窖将不忘初心,继续深化智能与传统技艺的融合,突破消费场景与国际标准壁垒,助力制造产业向更高水平迈进。

作者:熊聘婷

来源:《培训》杂志