何为“团队”?普华永道思略特卡岑巴赫中心创始人乔恩·卡岑巴赫(Jon R. Katzenbach)在《团队的智慧》(Wisdom of the team)一书中提到:“团队就是由有互补技能、愿意为了共同的目的、业绩目标和方法而相互承担责任的人们组成的群体。”

可现实生活中,我们经常看到,有的团队可以持续获得高绩效,有的却举步维艰。什么样的团队更容易成功?团队中的一群人是如何相互影响的?何种类型的领导更易带出高绩效团队?对于这些问题,众多的企业和组织都期待能够获得答案。

我作为企业学习部门负责人,角色之一是带领团队;同时,我又可以从学习发展的视角去看待组织绩效,并为此在不同企业的业务团队中开展了团队形态与绩效关系的系列实践,积累了一批客观的数据。从这些客观的数据中,我们能够看到,构成较为多元化、领导力行为风格鲜明、具备高效协同性,以及组成特征更匹配当时发展阶段和市场状况需要的团队,更容易带来高绩效。同步,通过这些数据,我们也在尝试帮助团队做出更多改变。

一、两年观察收获四个发现

在企业A工作时,公司迫切希望业务团队冲锋陷阵,快速拓展市场,取得业绩,然而,何种模样的团队更能够取得成功?为此,我们学习发展中心和业务事业部,借助“团队诊断—共识问题—提供反馈—评估改进”四个步骤,利用两年时间持续观察,跟踪业务团队在成员构成、彼此关系、上下协同等方面的变化对于绩效的影响,积累数据。

项目开启,项目组借助贝尔宾团队角色理论的“3C原则”,分别从Construction(团队构成)、Composition(团队内彼此了解)、Confidence(团队自信指数)三个方面诊断业务团队当下的形态。

项目前期,项目组和业务团队共同分析报告、洞察现状,一起共识团队结构和绩效结果间的关联性,寻找可能的关键问题;之后,项目组基于前期的诊断和业务管理团队一起赋能业务。

例如,当业务团队聚焦目标发现一两个关键差距项时,项目组一方面从领导者自身行为对于团队的影响上入手,给予分析反馈和管理行为调整的建议,同时,赋能他们成为团队发展的咨询顾问;另一方面,帮助业务团队从上至下,从工作模式上寻找突破口,调整工作的方式并建立工作体系。

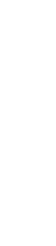

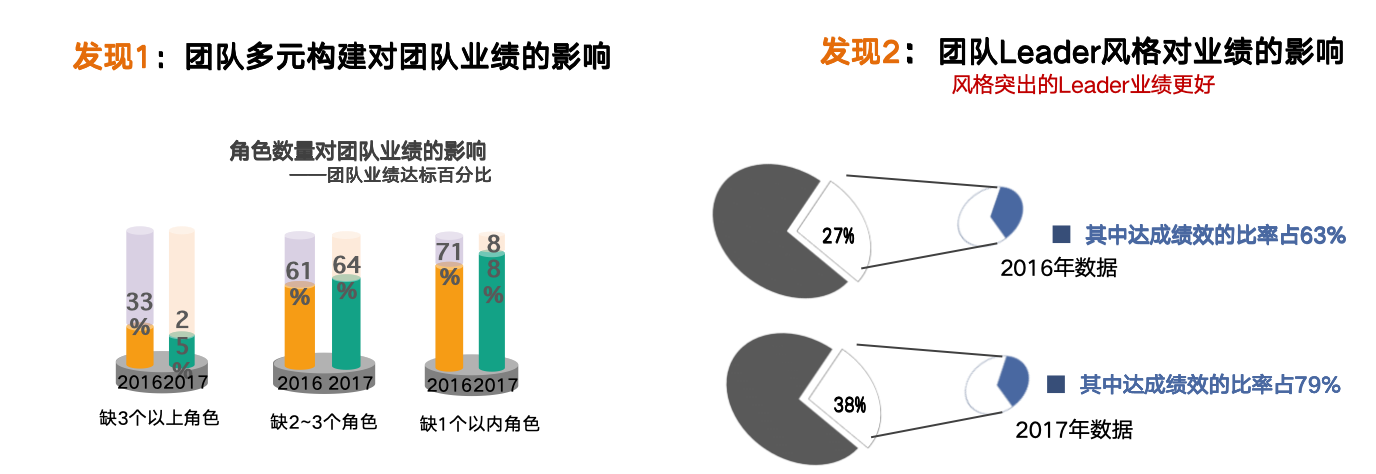

两年内,虽然有个别团队因某些原因退出了项目,也有个别团队因为领导者更替无法在数据上进行前后对照。但还是从有效的数据分析对比上,我们有了四个发现:

四个发现的数据支撑

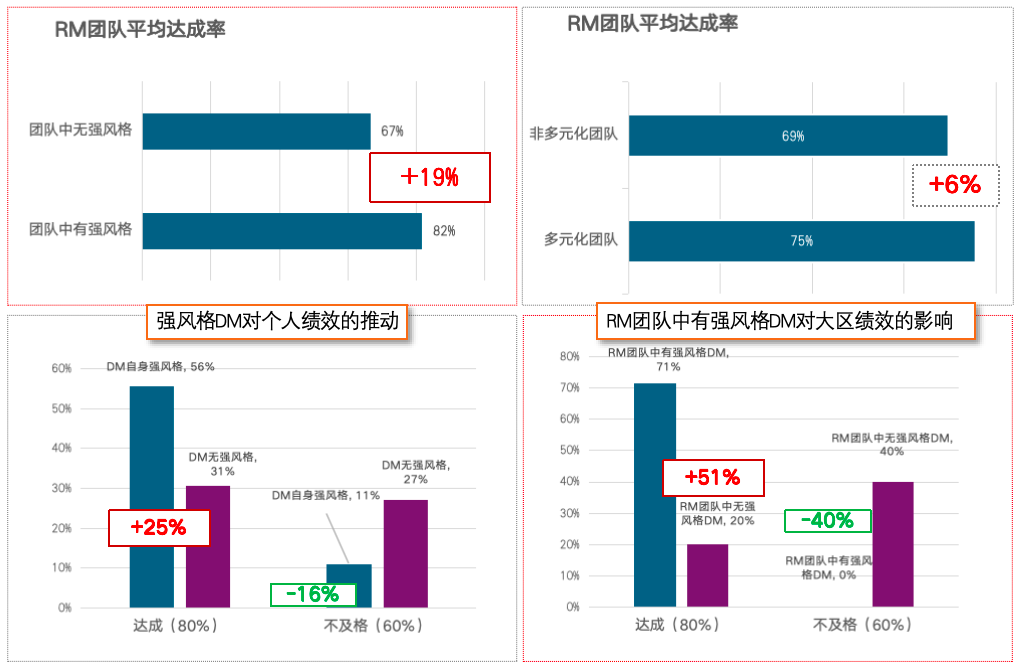

● 多元化的团队,即成员行为风格多样化的团队,绩效达成的比例更高;

● 领导者行为风格鲜明度高(行为风格展示的强度更强)的团队,绩效达标的比例更高;

● 团队组成的画像对绩效有影响,团队组成特征更加匹配当时的团队发展阶段和市场状况的需要,绩效结果表现得越好;

● 团队内部认知是否一致对绩效有影响,绩效达标的团队,在“表里不一致”上的表现,比不达标的团队低31%。

二、验证团队领导者 勇于改变的价值

加入企业B之际,该组织正在经历变革和转型。在此大背景下,业务团队期待能够顺应这一变化,及时把握时机,快速突破。当业务事业部提出明确的需求时,我们学习赋能中心和业务团队一起尝试通过组织诊断了解现状,分析预判组织未来的发展需要;同时,也期望通过重组优化组织结构,发展和培养团队,应对市场挑战。

五步骤 指引团队调整

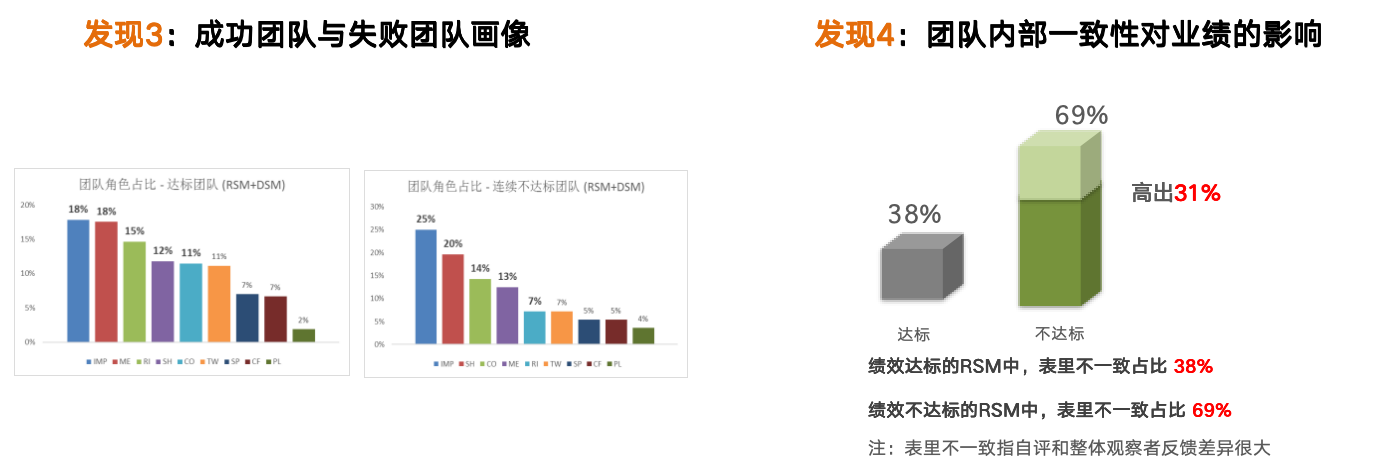

此次尝试,项目覆盖的业务团队更加广泛和深入,涉及了235位管理人员以及销售部、市场部、市场准入等四个部门,时间周期为一年,部分团队跟踪了两年。过程中,我们借助“共识—诊断—反馈—干预—评估”五个步骤,期望借助项目实施过程中积累的数据,指引组织做出调整。

“共识—诊断—反馈—干预—评估”五个步骤

在共识目标的前提下,首先,我们通过组织诊断,了解业务团队当前的状况,明确核心问题;其次,分析出目前组织中各个团队的构成特点,以及带来的工作方式的优劣势,并得到业务团队的认可;之后,结合团队所面临的挑战,预设何种团队构成带来的工作方式能更好地实现绩效目标,对比得出不同团队需要作出的调整;再后,结合现有的人员状况,调试团队组合和行为方式,并给出行动改进措施;最终,跟进评估,前后对照得出团队变化和绩效结果之间的关联。

团队改进行动计划

实例证明领导者改变的意义

团队能否成功,与领导者是否能够随着环境的变化而对团队做出调整有关。在企业A时,我们就从数据的变化中了解到这一点。当时,我们通过数据发现,对于业务团队的领导者而言,若只关注业绩目标、业务结果的数字,则过于“简单粗暴”。管理者应该向内看,从自身思考影响团队的方式是否合理;并向外看,观察团队可以采用何种工作模式推进业务才能走向成功。

在企业B实施项目时,我们更加留意观察领导者改变与否和绩效之间的关系。其中,四个二线团队的对照情况,比较能说明问题。

持续高绩效团队领导者和低绩效领导者自评和他评结果

项目开始之前,四个团队起点基本相同,都能够实现绩效目标。项目推进过程中,四个团队实施的方案和步骤保持一致,但一年后,绩效结果存在差异。

回顾整个项目,我们发现,在项目启动开始的赋能阶段,绩效表现良好的两个团队,其领导者对于项目的关注度和参与度都更高,也非常重视分析团队诊断报告,并积极主动寻找学习赋能中心在团队中落地赋能工作坊。反观绩效不佳的两个团队,领导者并不认为团队的诊断分析能够解决当下面临的业务挑战,而是更愿意从抓业务结果推进的角度干预团队,因此对于项目的参与度并不高,项目落地的过程中需要学习赋能团队不断提醒。

绩效表现良好的两支团队的管理者,本身的行为风格也发生了改变。从我们的追踪观察可以发现,随着业务推进和市场变化,他们的领导力行为风格变得更加鲜明清晰,优势的发挥更加匹配市场的需要,同时,也很好地激发了团队全员的能量。

反之,两个低绩效团队的领导者不认为诊断报告给出的启示能够带来绩效影响,更愿意按照自己的经验行事。为了应对绩效压力,他们将自己不善长的领导力行为调试到第一位,而且应对环境变化的速度缓慢,在绩效表现上也就不尽如人意。

三、以数据为指引 更多改变正在发生

项目实施的几年中,我们持续收集数据,除了观察团队本身的变化与绩效的关系之外,也通过数据给团队提供建议和反馈,推动团队的发展。

首先,市场的竞争环境一直在发生变化,但是业务团队成员在一定时间内是固定的。那么,他们的行为风格中需要调整哪些,保持和继承的又该是什么,才能适应变幻莫测的市场?我们的做法是,通过项目首先唤醒团队领导者的意识,赋能他们,激发他们思考自身领导行为方式对于团队的影响是什么,以及面对团队和市场现状应该调整何种工作方式,进而带动团队做出改变。

其次,项目数据已非常清楚地说明,多元化构成、领导力行为鲜明的团队,绩效表现更好。

强风格的领导与绩效的关系

因为团队多元化更易形成包容性,也更易接纳彼此的特点,取长补短;鲜明的领导力行为风格辨识度高,更易促成知行合一,形成合作关系。但如何才能形成团队的包容性,允许多元化和多种声音的存在?如何提升领导力行为的鲜明度?我们通过团队诊断分析数据,让大家意识到多元化和领导力鲜明度对于团队意味着什么,接下来再借助每个团队的自我报告,对照目标业务挑战和市场需要,明确指出每个团队的优劣势以及对于绩效的影响,随后让团队管理者引导和推进成员的工作方式。

当然,工作方式的调整并非翻天覆地,而是盘点团队中人员的现状,清楚如何发挥优势、彼此弥补缺陷。若部分团队成员在自主行为上没有太大调整空间,则可以借助不同的工具、流程、系统给予支持。

再次,组织上下认知一致性和协同性高的团队,绩效表现更好。问题是,如何做才能达到这样的效果?我们在项目中分两步进行设计:第一步,基于团队诊断报告,让团队成员面对面,先认识自己,再审视他人对自己的看法;第二步,让大家共同分享,“我看我和他人看我的不同”,增强彼此的认知程度,建立高质量的互信关系。

人与人之前的互信程度越高,协同性就越强,团队的活力就会呈现出来。当然,这种“互相看见”无法通过一次就能实现,需要多次。

麦肯锡咨询专家斯科特·凯勒(Scott Keller)和科林·普拉思(Colin Price)曾说过:“没有了人,组织就失去了生命力,剩下的只是楼房、系统、存货。”组织是一个复杂的,由人和机制串联在一起的系统。要想让团队在这个复杂的系统中增加成功概率,无法依靠某个个体的力量,也不是某个机制就足够发挥作用,而是要综合多种因素看待团队,理解团队中每个个体如何互动、建立链接,将目标在过程中落地转化。在实施项目的过程中,学习发展团队也需要有耐心,在整体的规划下,采用组合拳,持续观察,搜集数据,让数据以相对客观的事实给出答案。

作者:吕艳萍

来源:《培训》杂志