人不够用,尤其是能打仗、能带队的干部,从哪儿来?是指望空降“大神”力挽狂澜,还是内部提拔“老黄牛”碰碰运气?前者可能水土不服,后者可能经验不足。就在大家还在为“鸡生蛋还是蛋生鸡”的问题纠结时,有一家公司已经把培养干部这件事,玩成了一套工业化的“流水线”——不仅效率高,而且“出厂”的干部个个能打硬仗。没错,这家公司就是华为。华为的“干部速成班”,是如何用一套“训战结合”的模式,把一个个“青铜”潜力的员工,快速锻造成“王者”级别的储备干部的。

先别急着上战场,

你的“新手教程”做完了吗?

很多人一听“训战结合”,脑子里浮现的可能就是一群人直接被扔到业务一线,在炮火中野蛮生长。

错了。华为的逻辑是:将军是打出来的,但没经过训练的士兵上战场,那不叫打仗,叫“送人头”。

华为青训班的第一步,恰恰是“训”,而且是极其系统和有层次的“训”。它就像一个大型多人在线游戏(MMORPG)里精心设计的新手村,让你在踏上征途前,必须把技能点满。

这个“训”的环节,主要分两步走:

第一步:线上自学,打好理论地基

学员会先收到一大堆网课资料,内容涵盖项目管理、财务知识、领导力模型等等,需要自己在线上完成学习和认证。这一步没人监督你,全靠自觉。但别想蒙混过关,因为接下来的环节,没这些理论知识寸步难行。这就好比打游戏前,你总得先看看攻略,了解一下各个角色的技能和装备吧?

第二步:集中火力,进行“战争沙盘”演练

自学完成,理论入脑了?好,接下来进入最刺激的环节——集中训练营。

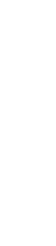

这通常是为期5天左右的封闭式集训。但你可别以为是坐着听课的“老年大学”。在这里,学员们会被分成不同的小组,直接进入一个高度仿真的“战场”——沙盘模拟。

(示例)

这个沙盘可不是小孩玩的沙子,而是一个模拟了华为真实业务端到端流程的“副本”。

比如,一个小组可能要扮演一个项目团队,从接触客户、投标、合同谈判,到项目交付、回款,再到处理团队内部的人力资源和财务问题,所有关键业务节点都浓缩在这短短几天里。

过程中,会有资深的“华大老师”(华为大学的内部讲师)扮演客户、竞争对手甚至“猪队友”,不断给你制造麻烦。你的每一个决策,比如报价高了低了、资源配多了少了、风险没考虑到,都会立刻在沙盘上产生后果,直接影响你的“战绩”。

这种场景化学习,就像给飞行员用的飞行模拟器,让你在绝对安全的环境里,体验最真实的压力和挑战,提前犯错,提前交学费。这5天下来,学员们脱层皮是常事,但收获的是对业务全局的深刻理解和宝贵的决策经验。

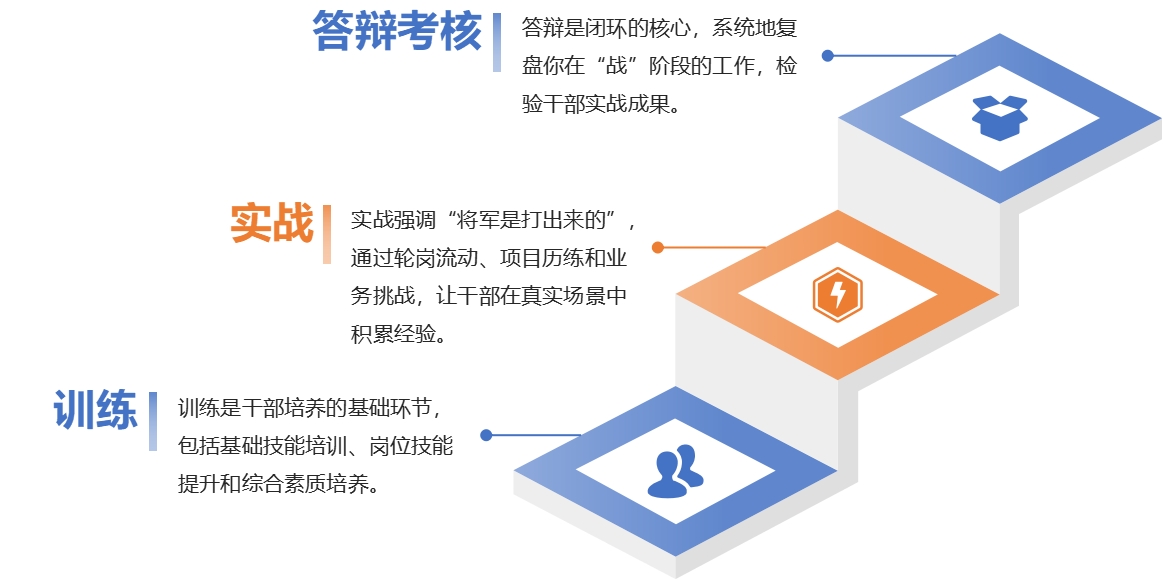

“战”:是骡子是马,拉到“战场”上遛遛

如果说“训”是模拟器里的演习,那“战”就是真刀真枪的实战。

华为深知,再逼真的演习也无法替代真实的战场。因此,通过了沙盘演练的学员,并不能立刻“毕业”,他们会被直接“投放”到一线的真实项目中去。

这个阶段不是实习,不是打杂,而是承担关键岗位,真刀真枪地干。周期可能是两三个月,也可能是半年。比如,你可能被派到一个正在攻坚的大项目里,负责一个关键模块的交付;或者被派到一个新市场的开拓团队,负责啃下最硬的骨头。

华为内部有个说法:“干部是打出来的”。这句话在“战”的环节体现得淋漓尽致。你的价值,不是看你在课堂上说了什么,而是看你在实际业务中拿到了什么结果。

为了确保这些“准干部”在战场上不至于“阵亡”,华为还配备了“外挂”——导师制。通常会有一位经验丰富的业务主管担任导师,提供“90天的转身辅导计划”之类的支持,在你遇到难题时给与指导,在你迷茫时帮你复盘。

这个“战”的阶段,是整个青训班模式的精髓。它解决了企业培训最大的痛点:学用脱节。很多公司的培训,上课时心潮澎湃,下课后一动不动。而华为的模式,是把学习内容和业务目标强行绑定,你学到的所有东西,都必须马上用来解决实际问题,否则你的项目就会失败,你的“战绩”就会很难看。

“考”:打完仗,你得能复盘、能讲明白

仗打完了,项目结束了,就万事大吉了吗?不,还有最后一关——答辩考核。

你需要站在一群评委(通常是高级别的业务领导和华大老师)面前,系统地复盘你在“战”阶段的工作:

你承担了什么角色?

遇到了哪些挑战?

你是如何运用在“训”阶段学到的知识和工具来解决问题的?

最终取得了什么业务成果?

如果重来一次,你会在哪些地方做得更好?

这场答辩,考的不仅是你的业绩,更是你的复盘能力、逻辑思维和总结提炼能力。一个只能埋头打仗,却说不清楚自己是怎么打赢的将军,不是一个合格的将军。

通过答辩的学员,才算真正“毕业”,他们的名字会被放入“后备干部资源池”成为公司未来中坚力量的重点培养对象。而那些没通过的,则需要回到“新手村”继续修炼。

效果如何?数据和案例背后的思考

这个青训班听起来很厉害,那到底培养了多少人?成功率多高?有没有像“扫地僧”一样一战成名的学员案例?

坦率地说,由于华为低调务实和强调集体奋斗的企业文化,它极少对外公布“青训班”具体的量化数据,比如累计培养了多少干部,或者晋升成功率是多少。同样,也很难找到被公开报道、可供验证的、贴着“青训班学员”标签的个人英雄案例。

但这恰恰反映了华为的另一个核心思想:成功是集体的,是平台的,而不是某个人的。

不过,我们依然可以从一些宏观数据中,窥见这套人才体系的强大威力:

庞大的人才储备:仅在过去两年,华为就吸纳了约2.6万名应届毕业生。如何让这些新鲜血液快速成长为栋梁?“训战模式”是关键答案。

强大的内部流动性:仅2024年,华为就有近万名员工通过内部的系统培训和岗位实践,成功实现了职业发展和转型。这背后,是一套成熟的、以“训战”为核心的人才发展机制在支撑。

干部梯队的深度:据公开信息,华为约1200个关键干部岗位,继任梯队中的成熟人才储备达到了惊人的平均9.4人/岗。这意味着每个关键岗位后面,都有接近10个“预备队”在候着。这种人才厚度,正是“训战结合”模式常年运作的结果。

虽然我们找不到一个叫“张三”或“李四”的具体案例,但我们可以想象,在华为攻克一个个技术难关、开拓一个个海外市场的背后,有无数个完成了“训、战、考”闭环的干部,在其中扮演着中流砥柱的角色。他们或许没有被媒体聚焦,但他们共同构成了华为强大的组织能力。

我们能借鉴什么?

华为的模式,我们普通公司能学吗?普通人能借鉴吗?

当然。抛开华为的雄厚资源不谈,其背后的理念是普适的:

对于企业管理者:

把培训当投资,而非成本:建立一个像“青训班”这样的体系,前期投入巨大,但它为企业的未来持续输送着最宝贵的资产——人才。

培训必须与业务“强相关”:别再搞那些“听听激动、想想感动、回去不动”的培训了。把培训内容设计成解决业务问题的“工具包”,让学员带着真实问题来,带着解决方案走。

创造“练兵场”:在让员工上真实战场前,先给他们一个可以“犯错”的沙盘或模拟项目。在这里犯错的成本,远低于在真实客户那里。

对于我们每个职场人:

主动拥抱“战场”:不要害怕困难的任务和复杂的项目,那是你成长最快的地方。经验和能力,都是在解决一个个难题中“打”出来的。

刻意练习,及时复盘:不仅要会干,还要会想。定期复盘自己的工作,总结方法论,把经验提炼成能力,这比单纯的“努力”更重要。

永远把自己当“学员”:职场不是一次性通关的游戏,而是一个需要不断学习、不断“训战”的无限循环。保持空杯心态,才能不断升级。

作者:培训人社区

来源:培训人社区