在这个技术爆炸、跨界打劫成为常态的时代,每个老板和HR都在焦虑同一个问题:人从哪里来?优秀的人才如何留住?未来的领军者又该如何培养?

过去,我们习惯了“金字塔”式的人才梯队。一层压一层,论资排辈,员工像螺丝钉一样在固定的轨道上缓慢爬升。但今天,这种僵化的模式显然已经跟不上时代了。面对“新四化”(电动化、智能化、网联化、共享化)浪潮的冲击,汽车和科技行业首当其冲,传统的组织架构和人才培养方式正在被颠覆。

一种全新的、更富生机与活力的模式——“人才森林”应运而生。它不再是冰冷的层级结构,而是一个动态、多元、共生的生态系统。

今天,我们就将深入拆解两家中国顶尖企业——吉利和华为,看看它们是如何跳出“金字塔”思维,精心构筑属于自己的“人才森林”的。这不仅是两份路径图,更是关乎未来组织能力竞争的深刻启示。

破旧:为什么“金字塔”留不住人心?

在剖析新模式之前,我们必须先理解旧模式的“痛”。传统的金字塔式人才梯队,相信大家都不陌生。它的特点是层级分明、职责清晰,像一座稳固的山。在工业时代,这种模式依靠严格的制度和自上而下的指令,实现了对大规模生产的高效管理。

然而,时至今日,它的弊端日益凸显:

1.效率低下,信息梗阻:信息需要层层传递,决策链条漫长,等指令传到一线,市场机会早已稍纵即逝。

2.抑制创新,扼杀活力:强调服从与执行,员工的智慧和创造力被严格限制在岗位职责的“框”里,难以适应快速变化的市场需求。

3.成长受限,晋升“独木桥”:晋升通道单一,千军万马挤“管理”这座独木桥。许多优秀的专业人才,因为不善管理或没有“坑位”,早早触及职业天花板,最终无奈出走。

在一个人人手握超级算力(智能手机)、信息无缝流动、创新决定生死的时代,金字塔模式就像一个笨重的巨人,转身缓慢,步履维艰。企业需要的是更敏捷、更具适应性和创造力的组织形态。于是,吉利和华为的探索,便显得尤为珍贵。

吉利:从一棵树到一片林,精心“育林”

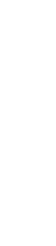

吉利是业内明确提出并系统化实践“人才森林”理论的先行者。早在2018年,面对汽车产业的深刻变革,吉利便正式启动了这项战略,其核心理念生动而深刻。

核心理念:大树与小树共生

吉利集团董事长李书福曾用一个形象的比喻来解释这一理念:企业不能只靠“人工移植”的“大树”(外部空降的高端人才),更要注重培育自己的“小树苗”(内部培养的潜力人才),让它们在森林里一起经历风雨,共同成长,最终形成一片有高有低、有大有小、物种丰富、生态功能强大的原始森林。这片森林不仅能自我调节、自我进化,还能为企业源源不断地输送氧气和养分。

实施举措:系统化的“育林工程”

为了将这片“森林”从理念变为现实,吉利展开了一系列系统性的“育林工程”。

旗舰项目:“卓越工程师人才培养项目”

这是吉利“人才森林”战略的基石。该项目并非简单的培训,而是构建了一整套包含能力标准体系、课程认证体系和任职资格评价体系的研发人才发展机制。它彻底打通了人才的“选、育、展”通道,让工程师们清楚地知道“卓越”的标准是什么、如何达到标准、达到后能获得怎样的发展。通过还原业务场景、萃取经典案例、开发大师课程等方式,它将组织的隐性知识显性化,加速了人才成长和经验传承。

高潜储备:“GM1000项目”

为了保证森林里有源源不断的“好苗子”,吉利还启动了“GM1000项目”(即千名研究生培养计划),与专业机构合作,通过科学的测评工具精准识别高潜力人才,并为他们量身定制差异化的培养方案,为未来储备关键力量。

全方位赋能:

吉利为人才成长提供了全方位的支持,包括但不限于课堂培训、岗位轮换、项目锻炼、内部教练辅导等多种方式。同时,公司在制度层面也给予充分保障,设立专项经费预算,并建立信息化平台对人才梯队建设进行动态管理和监控。

成果与数据:看得见的森林长势

吉利的“育林”成果是实实在在的,有数据可以佐证:

人才产出显著:仅“卓越工程师人才培养项目”,截至2019年底,就已累计为吉利汽车研究院输出了300名高级技术专家,识别和选拔了1400多名工程师,项目的人才保留率高达87%。

研发效率飙升:吉利星睿智算中心的上线,使其整体研发效率提升了20%,智能驾驶模型的训练速度更是提升了200多倍。新车开发周期也得以大幅缩短。

创新成果井喷:最具说服力的案例之一是吉利欧洲研发中心(CEVT)团队,通过股权激励(“人才森林”理念的体现),三年内专利申请量增长了300%。

内部成长为先:“小树苗”正在茁壮成长为“顶梁柱”。数据显示,2024年吉利高管团队中,有75%来自内部提拔,这正是“人才森林”强大内生力的最好证明。

从这些数据中,我们能清晰地看到,吉利的“人才森林”不仅仅是一个漂亮的口号,它已经转化为企业持续创新和发展的核心竞争力。

华为:构建庞大的“人才生态链”

与吉利不同,华为官方文件中并未直接使用“人才森林”这个词。但外界和其内部理念,都指向了一个更为宏大和系统的概念——“人才生态”。如果说吉利是在精心营造一片特定的“森林”,那么华为则是在构建一片物种更多元、范围更广阔、能量循环更复杂的“热带雨林”。

核心机制:系统驱动,而非能人驱动

华为的人才管理,核心在于强大的机制建设。

组织基础:“三支柱”模型

华为的人力资源管理依托于COE(专家中心)、HRBP(业务伙伴)、SSC(共享服务中心)“三支柱”模型。COE负责设计顶层规则和体系,HRBP深入业务一线提供解决方案,SSC则处理标准化的事务性工作。这个高效协同的体系,是华为庞大人才机器得以顺畅运转的组织保障。

战略落地:“四点一线”继任计划

这是华为干部培养的核心机制。它将业务战略、组织需求、岗位要求与人才库这“四点”紧密连接成“一线”,形成一个闭环的管理体系。这意味着,人才的选拔和培养不是孤立的,而是与公司的战略方向和业务需求时刻对齐的,确保“仗打到哪里,干部就出在哪里”。

生态外延:“三棵树”人才生态模型

这充分体现了华为的“雨林”思维。华为的人才培养不止于内部,而是延伸至全行业,构建了三大人オ生态:

1.面向师生的人才生态:通过华为ICT学院,为未来的新生力量铺路。

2.面向社会公众的终身教育生态:通过职业认证,让更多人有机会提升ICT技能。

3.面向行业从业者的人才生态:与伙伴一起,培养数字化转型的实战人才。

华为深知,只有整个生态繁荣了,自己这棵“大树”才能根深叶茂。

培养哲学:“训战结合”

华为的人才不是在课堂上“听”出来的,而是在战场上“打”出来的。“训战结合”是其核心培养理念,强调在实践中学习,在项目中成长,将军队、干部和后备队都投入到真实的战斗中去。

挑战与反思:光鲜背后的真实困境

华为强大的人才体系也并非完美无缺,其面临的挑战同样具有启发性。

核心人才的高留存率:得益于极具竞争力的薪酬(2023年人均薪酬高达87.8万元和强大的事业平台,华为的核心员工留存率极高。数据显示,2022年其核心员工留存率达到92%,远超行业平均水平。

高端人才的“水土不服”:一个值得深思的现象是,华为博士类员工的流失率相对较高。内部数据显示,近5年累计平均离职率约为21.8%。任正非也曾多次反思,问题不在于待遇,而在于没能给这些顶尖大脑找到合适的岗位,让他们的才华得到充分发挥。这揭示了一个深刻的道理:对于顶尖人才,匹配度远比薪酬本身更重要。

华为的路径告诉我们,构建人才生态是一个复杂的系统工程,既要有宏大的顶层设计,也要关注到每一个个体的价值实现。

归纳与启示:如何播种你自己的“人才森林”?

拆解完吉利和华为的路径图,我们不难发现,尽管具体叫法和操作细节有所不同,但“人才森林”或“人才生态”模式的底层逻辑是相通的。它代表了从传统管理思维向生态化思维的根本转变。

对于希望借鉴这些经验的企业,以下几点核心原则至关重要:

1.从“管控”到“赋能”:放弃自上而下的僵化控制,将组织变为一个平台。为人才提供资源、创造机会、容忍试错,激发他们的自驱力和创造力。

2.从“单路径”到“多元化”:打破“官本位”的晋升阶梯,建立管理和专业技术等多条发展通道,让不同类型的优秀人才都能找到自己的成长路径和价值归属。华为的“双金字塔”发展路径就是一个典型例子。

3.从“封闭”到“开放”:用生态的眼光看待人才。人才不再是企业的“私有财产”,而是在生态中流动的资源。组织要做的,是提升自身的吸引力,成为人才愿意栖息和成长的“沃土”。

4.从“短期绩效”到“长期价值”:人才培养是“十年树木,百年树人”的长期投资。不能只盯着短期的KPI,更要关注员工的长期能力成长和潜力开发。这需要管理层有足够的战略定力和耐心。

最后

总而言之,无论是吉利精心培育的“人才森林”,还是华为系统构建的“人才生态”,它们都宣告了一个时代的结束和一个新时代的开启。那个依靠层级和控制来管理人才的“金字塔”时代正在远去,一个充满活力、鼓励成长、价值共生的“人才森林”时代已经到来。

打造一片属于自己的“人才森林”,没有标准化的图纸可以照搬。但吉利和华为的探索,无疑为我们提供了宝贵的地图和罗盘。

作者:培训人社区

来源:培训人社区